Stretch3の拡張機能「翻訳」を作る

ScratchのAI機能拡張版であるStrech3というScratchがあります。

見た目は、ほぼ同じですね。

通常のScratchにはない拡張機能があるのですが、通常のScratchにもある機能拡張「翻訳」がうまく動かないようなのです。

※Scratchでは、問題なく動作します。Stretch3だと動かない様子(値が帰ってきません)Versionの問題っぽい。

折角、機械学習が使えるのに、英語→日本語が使えないのは、つらい。。。ということで、いろいろ試してできるようになったので、備忘録です。

拡張機能を使わずに、翻訳機能を使いたい!ということでまず

拡張機能のDataToolを使って、翻訳ワードを翻訳エンジンに送って結果を受け取れればいいよね?

じゃあまずは翻訳エンジンを選ぼう。APIも必要だよね。

→ Google翻訳とはDeeplとかあるけど、API使うと有料?

→ 無料で使えるもの。LibreTranslate。。初耳です。が、これ使います。

→ LibreTranslateはローカルで翻訳できるのか。いいね。

→ その代わり、翻訳エンジンをローカルに持つ必要があるね

→ Dockerの中にLibreTranslateを入れて運用しましょう

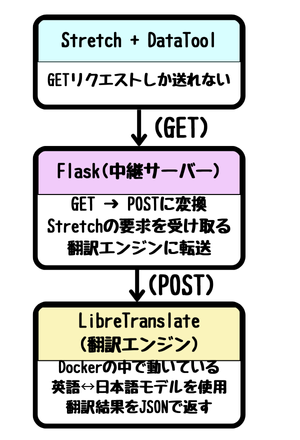

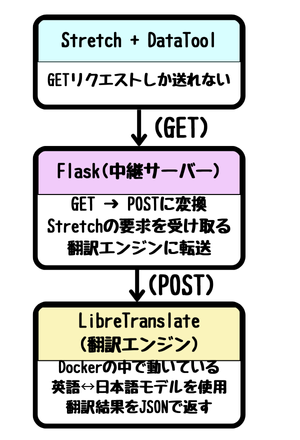

→ DataToolでリクエスト送ってみるけど反応なし。

→ DataToolはGETリクエストを送っている様子

→ LibreTranslateはPOSTリクエストしか受け付けない様子

→ DataToolのGETリクエストをPOSTリクエストにしてLibreTranslateに送る必要がある。

→ 橋渡しに中継サーバーを噛ませて。。まじか。FlaskにGET→POSTをやってもらいます

構成としてはこんな感じ。

開発&動作環境 Macbook Air M1 OS15.7です

1.DockerでLibreTranslateを起動※DockerDeskTopが必要です。LibreTranslateのダウンロードが必要です

docker run -it -p <公開するポート1>:5000 \ -e LT_LOAD_ONLY=en,ja \ libretranslate/libretranslate \ --update-models

<公開するポート1> の部分は自分で決める番号(例:5001)

この番号は後ほど Scratch と Flask で利用します

モデル更新オプション --update-models により精度が向上します

2.中継サーバー(Flask)の設定

2−1.作業フォルダ

mkdir stretch-translate

cd stretch-translate

2−2.必要ライブラリ

pip install flask requests

2-3.server.pyを作成

nano server.py

中身

from flask import Flask, request, jsonify

import requests

app = Flask(__name__)

# LibreTranslate のURL(例: http://<サーバーのアドレス>:<公開するポート1>/translate )

LIBRE_URL = "http://<翻訳サーバーのアドレス>:<公開するポート1>/translate"

@app.route("/translate")

def translate():

text = request.args.get("q", "")

source = request.args.get("source", "en")

target = request.args.get("target", "ja")

payload = {

"q": text,

"source": source,

"target": target,

"format": "text"

}

try:

r = requests.post(LIBRE_URL, json=payload)

out = r.json().get("translatedText", "")

except:

out = ""

resp = jsonify({"translatedText": out})

resp.headers["Access-Control-Allow-Origin"] = "*"

return resp

if __name__ == "__main__":

# Flask を任意のポートで公開(例:5002)

app.run(host="0.0.0.0", port=<公開するポート2>)

Stretch上では、拡張機能としてDataToolとImageClassifier2Scratchを追加して、以下のブロックを作成すると、カメラ上の認識したものを翻訳して、表示します。

翻訳ブロックが正常に動けば、翻訳ブロック一つで済んでしまうはずなのに。。

同じLAN内にいれば、アクセスして使えそうなので、教室内で運用するには良いかもね。